令和3年度 木曽川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事

二次コンクリート施工 ~ 完成

工事も終盤となりました。二次コンクリートの施工前に少し残っている作業を行います。鋼製堰堤の底部と一次コンクリートの隙間は10cm弱しかないので、二次コンクリートで使用する生コンが上手く充填できません。そこで、流動性に優れた無収縮モルタルを流し込んで隙間を充填します。この材料は作業現場で人力にて行います。水4.5リットルに対して1袋(25kg)の材料を攪拌しながら徐々に投入し、120秒練ります。出来上がった材料は手早く充填します。

次に鋼製堰堤の柱回り用心鉄筋の配筋と型枠設置を行います。用心鉄筋は字のごとく用心のために入れておく鉄筋です。これで二次コンクリート打設準備が完了です。

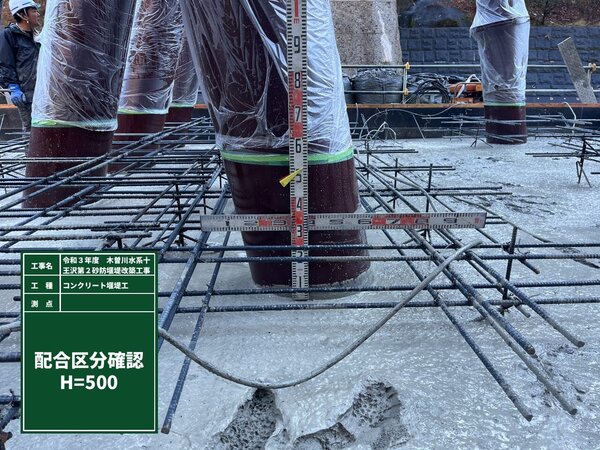

二次コンクリートは鋼製堰堤に接触して傷を付けたり、コンクリートの汚れが付かないように慎重に行いました。また、河の水や大雨時の砂や石、時には土石流が越流するコンクリート天面から50cmは摩耗に強くするために堤冠コンクリート(セメントがたくさん入っていて強度が強い)を打設しました。

本体工事が終わり、今回の工事の作業をやりやすくするために設置した仮設物を片付けます。大型土のうや、河の水を仕切るための瀬追い(土堤)を撤去して工事を始める前の状態に現況復旧して完成になります。

5月末から着手し、無事年内に完成することが出来ました。施工中は一日に30台を超える生コン車が通行したり、鋼製堰堤搬入の際は普段通行しない住宅路を大型車両が通行したりと工事によるご負担をお掛けしましたが、地元住民の方々のご理解と周知にご協力頂いた関係機関、工事関係者の皆様にお礼申し上げます。

完成

最近の設計図、見える化(3次元化)や測量

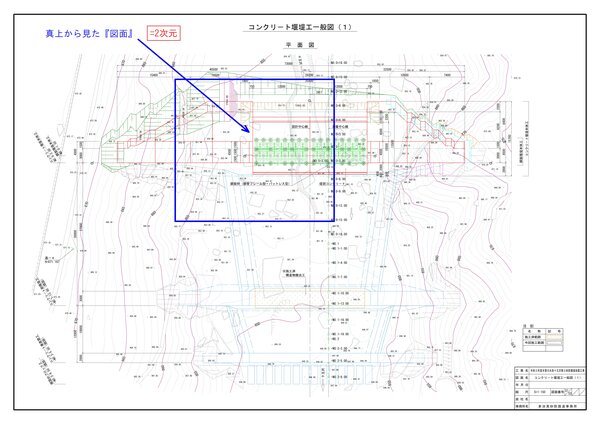

私が建設業の世界に飛び込んだときは、手書きで図面を書く末期の頃でした。当時一度書いた図を左右上下に移動するとか、拡大縮小をやり直すなんて発想がないので、一枚の図面を書き始めるのには出来上がる図面を想定して覚悟を決めて書き始めた事を覚えています。その後パソコンで作成するようになり、一度書いた図の大きさや配置を後から設定出来る便利さに驚いた記憶があります。そして現在は過去2次元で表現されてきた図面が3次元で表現される時代となってきました。本工事でも、少しずつですが3次元データの世界をかじってみたので紹介します。

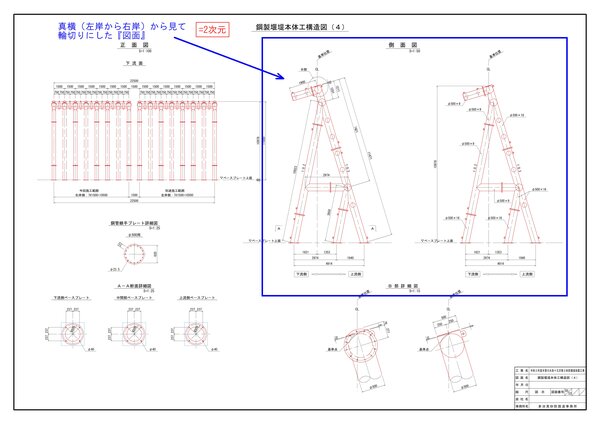

☆二次元の図面(手書きからパソコンで作成するようになった図面)

上空から真下を見た図面(平面図)と実際に施工した写真(参考)

真横から見て輪切りにした図面(横断図)と実際に施工した写真(参考)

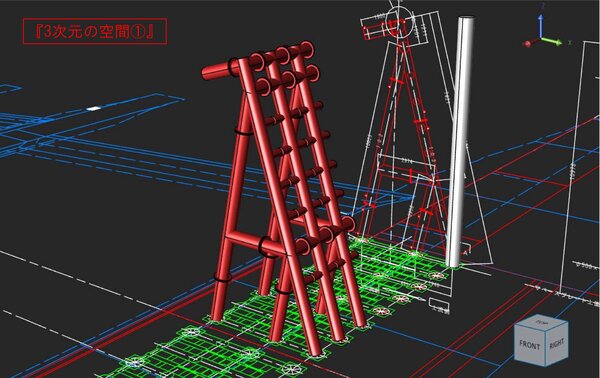

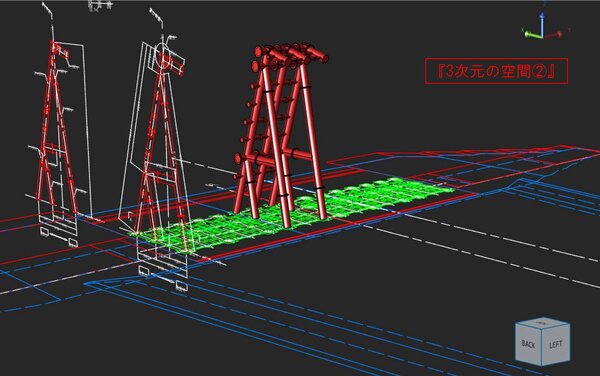

☆三次元化へ

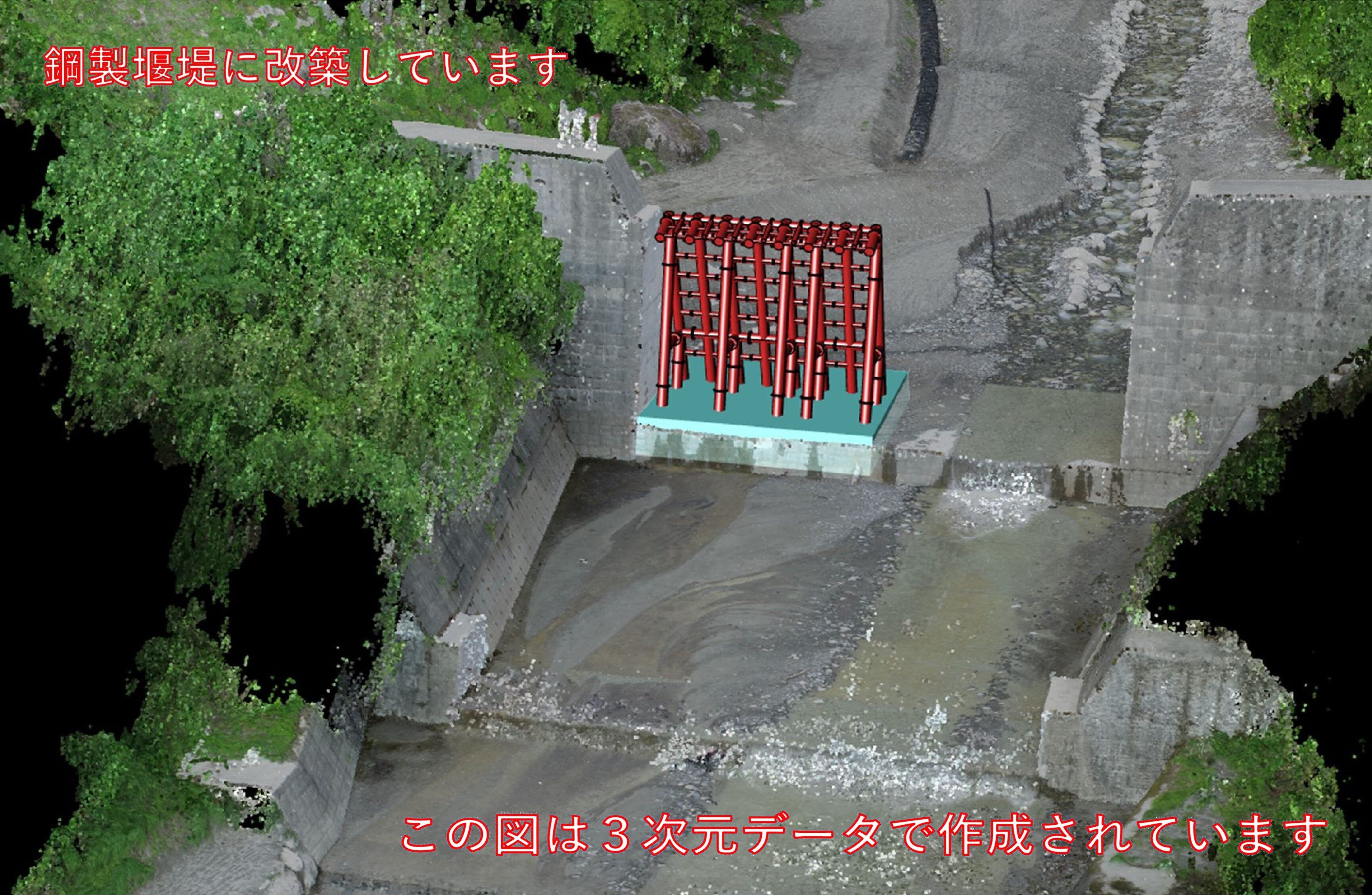

技術がどんどん進歩して、これから造ろうとする構造物が三次元化して目で見てわかりやすく表現できるようになってきました。当現場でも少しやってみたので、三次元化への工程を少し紹介します。

先程の二次元図面を取り込み、三次元化するソフトの画面の一部です。この画面も既に三次元の世界なので、平面図を地面に置いて、横断図を垂直に置いている感じになっています。この図面から必要な情報を使って造る構造物を三次元化していきます。

☆作業の進み方の可視化

前述の構造物の三次元化のほかにも、地面や堰堤など元々ある地表の状態も三次元化できるようになってきています。詳細は記述しませんが、本工事ではドローンを活用しています。

これが今回工事の完成イメージです。二次コンクリートの施工はこれからになるので、後日投稿したいと思います。

鋼製堰堤設置作業

☆アンカーボルト・アンカープレートの設置

前回の投稿で一次コンクリートまで施工が完了しています。今度はその上に鋼製堰堤の底が乗るための部材を設置します。この作業の正確性が後の作業効率に大きく影響を及ぼすため慎重に位置出し(マーキング)を行います。

定着材料が違うので若干違いはありますが、前回投稿の差し筋のような方法でマーキング箇所にアンカーボルトを定着させます。

アンカーボルトは全長ネジの溝が切ってあるので、ナットで高さ調整をしてアンカープレートを設置します。

鋼製堰堤の根元18箇所のアンカーボルト・アンカープレートが設置できました。これで鋼製堰堤の設置位置と高さがほぼ決まったことになります。

☆鋼製堰堤の架設

いよいよ鋼製堰堤本体の架設(設置)作業です。大型トラック(10tロング)合計14台で工場から現場へ搬入してきます。現場では50t吊りのクレーン車で荷吊りします。今回の鋼製堰堤は1列当たり高さ11m(根入れ含む)、幅4.9mと大きいくていっぺんに運び入れる事ができないため、部材をバラバラにして現場で高力ボルト(詳細は後ほど)にて連結して組み立てていきます。

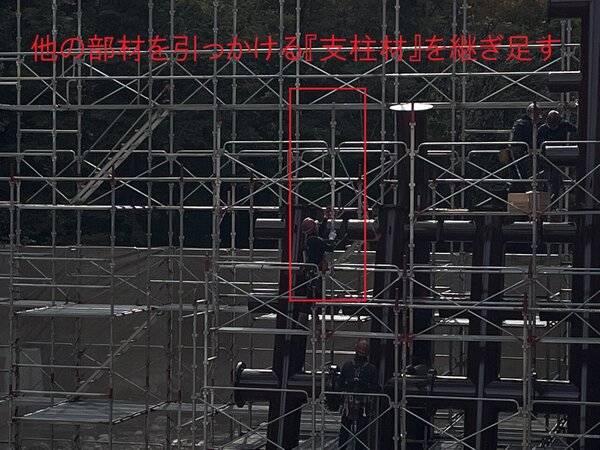

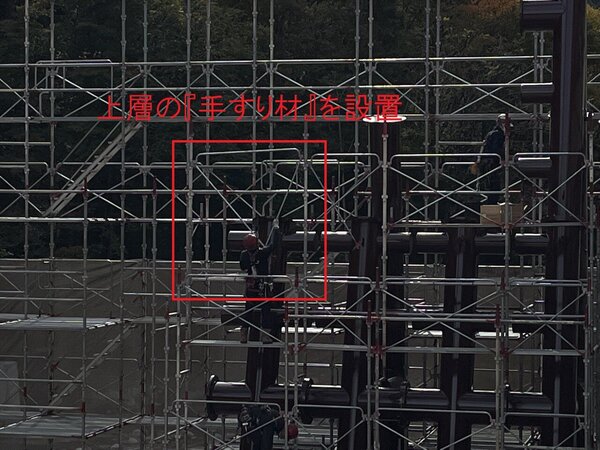

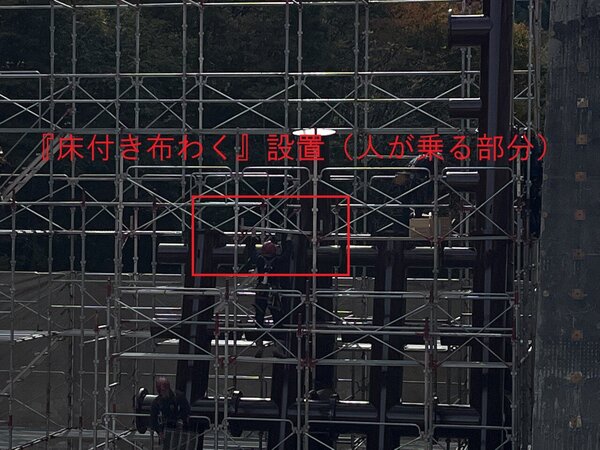

通常は高所で作業するための足場を先行して設置しておきますが、鋼製堰堤の架設時は先に足場が完成していると干渉して邪魔になったり、入らなかったりするため、同時進行で足場を組んでいきます。今回は手すり先行くさび緊結式足場を使用しています。転落事故を防ぐため、手すりの無い状態での作業を禁止しており、1層下の階から上層を組み立てます。

足場には安全ネットを掛けているため見えにくいですが、鋼製堰堤の架設、足場が完成しました。

鋼製堰堤を連結するのに使用した『トルシア型高力ボルト』を締め付ける作業に入ります。このボルトは通常のボルトと異なり、ネジの先端にピンテールと呼ばれる突起が付いています。仮締めを行ったあと、シャーレンチという特殊な工具で本締めし、一定のトルク(締付ける力)が掛かるとピンテールが破断します。この時、仮締めの後必ずマーキング(ボルト、ナット、座金、部材が直線になるように印を付ける)を行った後本締めします。これは供回りのチェックや、本締めの回転量のバラツキ確認を行うためです。

☆現場塗装

鋼製堰堤の本体部分は工場で塗装が行われていますが、連結部分の高力ボルト周辺は設置が完了してからしか塗装が出来ませんので、設置完了後に現場塗装を行います。下塗(錆止め)を3回と、中塗、上塗各1回。雨が降ったり、気温が5度以下だと作業ができないので天気に左右されます。

☆鋼製堰堤設置完了

日頃の行いが良かったので(笑)、各作業が順調に進み、最後足場を撤去して無事に鋼製堰堤の設置が完了しました。

次回は最近の設計図や見える化(3次元化)について投稿してみようと思います。

十王沢第2砂防堰堤改築工事 工事概要

本工事は、既存のコンクリート堰堤(不透過型)を鋼製堰堤(透過型)に改築する事業の3期目の工事となります。鋼製堰堤の主なメリットは、大雨や洪水時に上流域から流れ出してくる巨石や土砂を捕捉すると共に、流木の捕捉力が向上します。

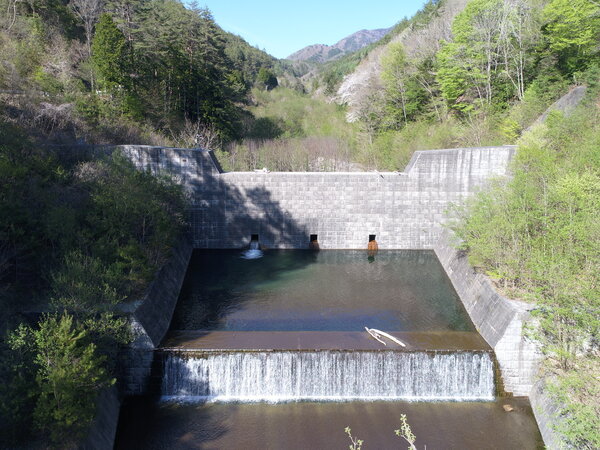

そしてこの写真は本工事が作業を開始する前の状況です。1期・2期工事で大まかなコンクリート撤去工事が完成しています。本工事では高さ1m50cmを追加で取り壊して、鋼製堰堤を半分(右岸側)施工します。

施工状況(鋼製堰堤設置の準備段階まで)

☆仮排水

工事の作業をやりやすくするために、川の水を片側半分に寄せます。バックホウで土砂を動かし、大型土のうや現地で出てきた転石を並べて、大雨等で水道が変わらないよう頑丈な水路にします。

河は上流から下流を見て、左が左岸側、右が右岸側と呼びます。河を右岸に寄せて左岸側の作業をする準備が出来ました。

☆コンクリート取壊し

この事業は堰堤の改築であるため、既存コンクリートで取り除く部分と残置してそのまま活用する部分があります。そこで、コンクリートを予定の大きさになるように切断してから、取り除く部分を壊して撤去します。ですが、一口に切断と言っても、相手はコンクリート(上下流の厚み12m、左右の幅24m)なので豆腐を切るような訳にはいきません。今回の切断方法(ワイヤーソーイング工法)を紹介します。

①コンクリート削孔(φ50)

切断に先立ち、切断器具を通すため上流から下流まで長さ12m・径5cmの穴を空け貫通させます。

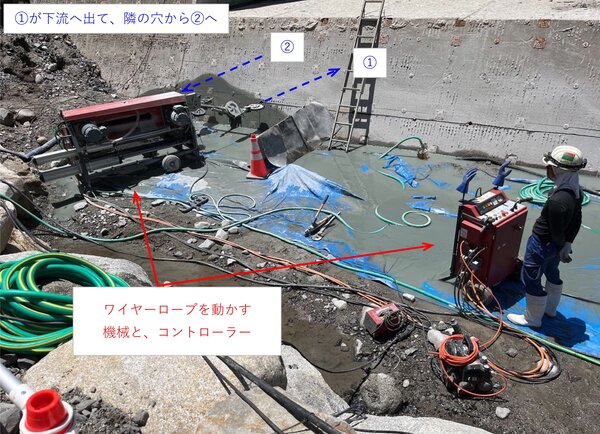

②コンクリート切断

先程の穴にワイヤーロープという紐状の材料を通して、クルクル回したり引っ張ったりして少しずつ切断していきます。

切断完了

写真ではわかりにくいですが、厚さ1cm程度で切断が完了しています。

③取壊し、殻運搬

油圧ブレーカーにて10tダンプに積載できる大きさに小割して処分場へ搬出。

④右岸側の取壊し

河の水を反対に流して、同じ要領で取り壊します。

☆一次コンクリート

鋼製堰堤を設置する土台となる部分で、旧コンクリートと新コンクリートがしっかりと一体化するように施工します。

①差し筋(鉄筋D22)

新旧コンクリートのせん断力(だるまおとしのようにズレる力)に対抗する為に行います。鉄筋の径より少し大きい径の穴を空け、エポキシ樹脂注入材で鉄筋と旧コンクリートを定着させます。

②型枠組立

差し筋と、コンクリートを流し込むための型枠が出来上がりました。

③コンクリート打設

クレーン車を使ってコンクリートを打設しました。

次回の投稿では、いよいよこの上に鋼製堰堤を設置していきます。